成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分でない方を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の状態に応じて類型が変わってきます。

- 後見‥ 判断能力がない、あるいは殆どなくなってしまった人に適用される類型です。成年後見人には「代理権」「取消権」の権限が与えられています。成年後見人は包括的な財産管理権があり、広範な取引や法律上の手続きを行うことができます。

- 保佐‥ 保佐は軽い認知症や精神障がいなどで普通の人よりは判断能力が不足するものの、日常の買い物などは自分でできる程度の方です。重要な財産の管理・処分は一人では難しく、保佐人が支援します。

- 補助‥ 保佐よりも更に本人の判断能力の低下が軽い場合に適用されます。保佐人と同じように「代理権」「同意権」「取消権」が与えられるものの、保佐人に与えられる権限の一部であり、これらを使用する場面に制限が加わります。重要な財産管理を自分では適切にできない怖れのある方が対象です。

こんな心配のある方はご相談ください!

- 不動産の管理や預貯金の管理が困難となっている。

- 相続人となったが相続手続きが困難となっている。

- 不利益な契約でも勧められるままに契約してしまう(振り込め詐欺などの悪徳商法を含む)。

- 他人にお金や物品を過剰にプレゼントしてしまう。

- 介護サービスや入院、施設入所の手続きが困難となっている。

- 部屋の片づけができずに乱雑な常況となっている(ゴミ屋敷など)。

- 何らかの虐待や人権侵害の恐れがある(セルフネグレクトを含む)。

- 身寄りがなく、将来の生活のことや孤独死が心配である。

成年後見人の仕事とは

成年後見人の仕事は、大きく分けると財産管理と身上監護の2つです。

財産管理とは、成年後見人等が法律行為の代理権を行使して契約を締結したり、預貯金や収支の管理等をすることでご本人の財産上の利益を保護することです。

身上監護とは、成年後見人等が介護サービス契約・老人施設の入所契約等のご本人の身上面での法律行為を行い、ご本人が適切な医療や介護を受けられるように、かつ安心して生活を送れるように支援することす。身上監護には、介護や移動支援などの事実行為は含まれません。

また、食料品や衣料品等を購入するような日常生活に関する行為については、ご本人が自由に行うことができます。

本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要となります。「処分」とは売買だけでなく、賃貸や抵当権の設定等の行為も含まれます。

就任前~就任直後までの流れ

1. ご本人、関係者との事前面談

成年後見の申し立ての前に、後見人候補者としてご本人およびその関係者と面談します。成年後見人や制度について詳しく説明させていただきます。

※ 成年後見人とは一生のお付き合いです。最初の顔合わせの時点で後見人候補者と相性が合わないと感じられたら、お断りいただいても大丈夫です。

※ 当事務所ではこの事前面談が大変重要なプロセスであると考えています。もし後見人をお探しする機会がありましたら、事前面談が飛ばされていないかを必ずご確認ください。一度後見人が選任されてしまうと簡単に変えられません。

2. 成年後見の申し立てから開始まで

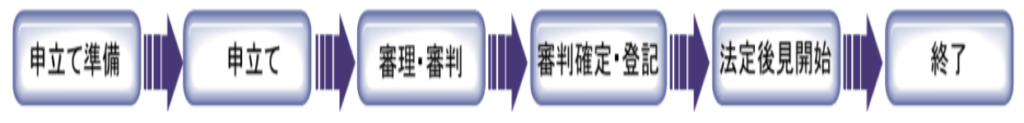

法定後見による財産管理・身上監護を行うには、まず、家庭裁判所に申立てを行い、審理(調査・照会・鑑定)を経て審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)を受けその内容が告知され審判が確定し、登記されてからとなります。

申立から審判まで1~2か月かかります(短縮化の傾向にはあります)。審判確定後に2週間の抗告期間を経て、登記ですので事案により異なりますが申立から登記までの期間は3か月程度を見ておきたいところです。

後見開始の審判の申立てができる人は、ご本人、ご本人の配偶者、4親等内の親族などです。ご本人の福祉を図るため特に必要があるときは、ご本人の住所地の市区町村長も後見開始の審判の申立てをすることができます。市区町村長による申立てが行われるのは、配偶者や4親等内の親族など所定の申立人がいない場合、いたとしても本人との関わりが薄いために申立てが期待できない場合などが考えられます。

3.登記事項証明書の入手

成年後見人であることを証明するために、法務局で発行してもらいます。

4.財産関係の書類や印鑑の引渡し

現金、通帳、有価証券、不動産権利証、実印、銀行印、マイナンバーカード、年金手帳などを、それまで管理していた人からお預かりし、引き継ぎます。

5.銀行、保険会社、区役所等への届出

書類や印鑑等の引渡しだけでなく、直接、銀行や保険会社、年金事務所等に成年後見人の就任を届け出ます。必要に応じて区の介護保険課や医療保険課等に郵便物の転送届を提出します。

6.財産目録の作成

被後見人の財産を調査し、就任から1ヶ月以内に財産目録を作成し、裁判所に提出します。

7.年間収支予定表の作成

1年間の収支を明らかにし、預貯金等の資産を保全するための計画を立てます。

家庭裁判所への報告

家庭裁判所は、必要があればいつでも成年後見人に対し、報告を求めることができますが、実務上は年に1回程度の報告となることが多いです。

ただし、本人の居住場所が在宅から介護施設に変わるなど、本人の生活環境に変化があった場合や、重要な財産を処分した場合は、その都度、家庭裁判所へ報告する必要があります。

★成年後見制度における社労士の役割、期待できること

なぜ社労士の成年後見人なのか?

【社会保険労務士の役割】

- 労働保険・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に代わって作成する。

- 個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理を行う。

- 企業を経営していく上での労務管理や社会保険、国民年金、厚生年金保険についての相談・指導を行う。

- 成年後見人としての社会保険労務士

社会保険労務士は、社会保障の中核を占める社会保険の専門家です。社会保障は、社会保険と社会福祉、公的扶助に大別されますが、社労士は年金・医療・介護等の社会保障全般に関わっている唯一の士業です。

障がい者の支援に社労士の知識を生かすことができます。社労士は障害年金の専門家であり、労働分野の法律専門家です。障害年金は障がい者の生活保障の中心になる場合が多く、被後見人の中には、障害年金の手続きを行っていない障がい者もいるため、障がい年金の専門家である社労士が裁定請求を行うことができます。

また、軽度障がい者の場合は一般就労、福祉就労が行われる場合も少なくありません。社労士は労働法を踏まえて、障がい者の雇用を見守ることが可能です。立場の弱い障がい者に対する不当な退職勧奨や解雇に対し、ご本人に代わって交渉できます。また、雇用継続の意思があれば傷病手当や労災給付を受けながらの休職など、様々な提案ができます。

参考URL:成年後見人の報酬の目安(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/0102.pdf)

ご依頼にあたって、ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問い合わせください!